熊本県玉名市で開催された、旧玉名干拓施設(末広・明丑潮受堤防)の草刈り清掃活動に参加しました。 西部支店では、旧玉名干拓施設の清掃活動に毎年参加しています。

今年は玉名市内外から総勢320名の参加者が集い、長大な旧干拓堤防の草刈りとゴミ拾い清掃を行いました。

日本水工コンサルタントの参加メンバーの担当場所は、末広開(すえひろびらき)堤防周辺でした。

当日は秋口の天気に恵まれ、早朝の少し肌寒い気温がかえって草刈り日和となりました。

旧玉名干拓施設とは

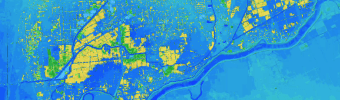

旧玉名干拓施設は、以下の4つの「開(ひらき)」から構成される総延長5.2kmにわたる大規模な潮受堤防で、国指定の重要文化財にもなっています。

- 末広開(すえひろびらき)

- 明丑開(めいちゅうびらき)

- 明豊開(めいほうびらき)

- 大豊開(だいほうびらき)

「開(ひらき)」とは、肥後藩において、海辺に新しく開かれた耕地や集落を示す言葉です。

玉名地域では、古くから、有明海の干拓により農地が開墾されてきました。

熊本県内の多くの水利施設遺産の例にもれず、玉名横島の干拓史も、戦国時代の武将加藤清正の入国によって始まっています。

長い干拓の歴史の中で、旧玉名干拓施設は明治20年代以降に築かれ、現在の姿は、大正期及び昭和初期に発生した潮害を受け、熊本県を中心に復旧、改造されたものです。

昭和21(1946)年~昭和42(1967)年にかけて実施された国営横島干拓事業により内陸化するまで、この堤防が干拓地の最前線として農地を守っていました。

現在は、旧堤防の外側にも広大な農地が広がっています。

新旧干拓施設を訪ねて

清掃活動後に、末広開二枚戸樋門を覗いてみました。

堤防を上から見ると、石積みとコンクリートが組み合わさった、独特な構造がよく分かります。

末広開樋門は旧玉名干拓施設の中でも特に大規模かつ良好な保存状態を保っており、大正期・昭和初期における日本の干拓地建設技術を知る上でも、重要な施設とされています。

二枚戸樋門にはフラップゲート(招戸)が設置されていました。

招戸は、水流によって自動開閉するゲートで、内地に水が溜まった際は開いて排水し、高潮の際はこのゲートを閉め、内地への海水の進入を防ぐものです。

現役の堤防へも行ってみました。

直線的で堤幅の広い、コンクリート造の堤防です。

活動を終えて

約2時間の清掃活動が終わる頃に西の空に虹が現れ、参加者の働きを労っているようでした。

今年も旧玉名干拓施設をきれいにすることができました。

今後もこの活動に継続して参加し、地域の貴重な農業土木遺産を守り、次世代へとつないでいきたいです。